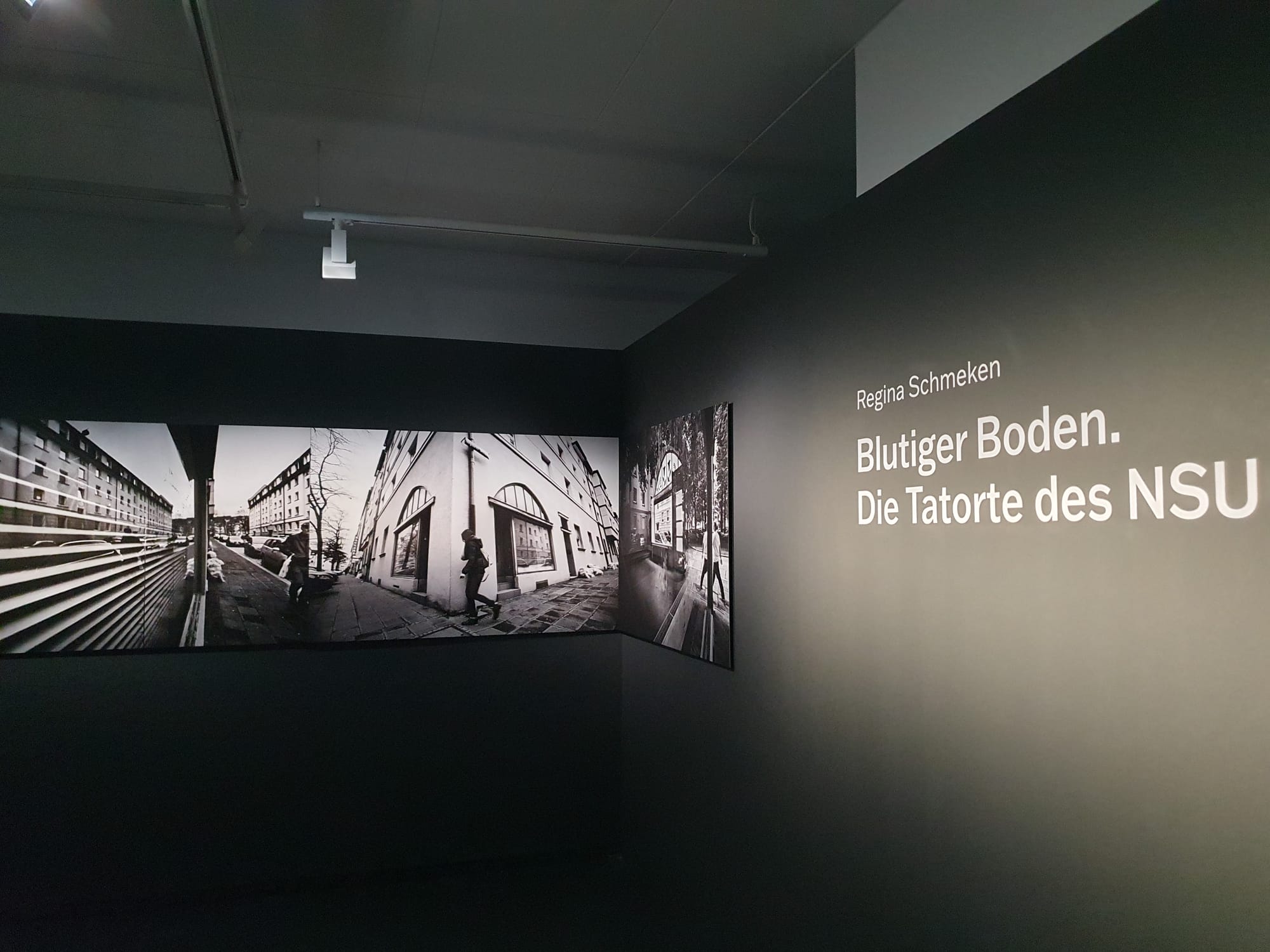

Regina Schmeken: "Blutiger Boden. Die Tatorte des NSU"

Zwischen 2000 und 2007 ermordeten die beiden Mitglieder der rechtsextremen Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU), Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, neun Männer türkischer und griechischer Herkunft und eine Polizistin in verschiedenen deutschen Städten. Außerdem verübte der NSU in Köln zwei Sprengstoffanschläge, bei denen 22 Menschen zum Teil schwer verletzt wurden.

Sieben Jahre lang konnte eine rechtsextreme Terrororganisation unbehelligt ihre rassistischen Verbrechen begehen. Diese Mordserie und die dazugehörigen Polizeiermittlungen wurden symptomatisch für das strukturelle Versagen der deutschen Gesellschaft bei der Bekämpfung von rechtsextremem Terror. Lange suchten die Behörden die Täter im Umkreis der Opfer. Die Presse berichtete abfällig über "Döner-Morde." Erst hatten Neonazis den Opfern das Leben genommen, dann nahm ihnen der strukturelle Rassismus der deutschen Gesellschaft ihre Würde.

In den Jahren 2013 und 2015/2016 reiste die 1955 geborene Fotografin Regina Schmeken zu den Tatorten des rassistischen Terrors in Nürnberg, Hamburg, Köln, Rostock, Dortmund, Kassel, München und Heilbronn. Sie bannte die Schauplätze rechtsextremer Gewalt in beeindruckende, großformatige Schwarz-Weiß-Fotografien, die nun im "Altonaer Museum" in Hamburg zu sehen sind. Zuvor waren die Bilder schon in Dresden, Berlin, München, Kassel und Nürnberg zu sehen. In Hamburg läuft die Ausstellung noch bis zum 07.07.2026.

Zwei Kilometer vom Museum entfernt: Mord

25 Jahre nach dem Beginn des NSU-Terrors mit dem Mord an Enver Şimşek am 9. September 2000 in Nürnberg erinnert das Altonaer Museum nun an die NSU-Verbrechen. Sorgfältig wird der Kontext aufgearbeitet. Bevor der Besucher die eigentliche Fotoausstellung betritt, wird er durch einen Raum geleitet, in dem ihm die Geschichte des NSU-Terrors ins Gedächtnis gerufen wird. Hier wird aller Opfer gedacht, Zeitzeug:innen, Engagierte und Betroffene kommen in Videointerviews zu Wort.

Ein besonderer Fokus liegt auf Süleyman Taşköprü, der am 27. Juni 2001 in seinem Gemüseladen in der Schützenstraße im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld ermordet wurde, keine zwei Kilometer Fußweg vom "Altonaer Museum" entfernt. Heute befindet sich am Boden des Tatorts auf Höhe der Schützenstraße 39 ein sternförmiger Gedenkstein. Es war Süleyman Taşköprüs Schwester Ayşen, die das Mahnmal initiierte.

Eine Infotafel erzählt die berührende Geschichte hinter dem Stern aus Stein: Süleyman Taşköprü war immer stolz gewesen auf seine Ähnlichkeit mit dem Schauspieler Sylvester Stallone. Familie Taşköprü stellte den Ausstellungsmacher:Innen ein Foto zur Verfügung, das Süleyman zeigt, wie er vor Stallones Stern auf dem "Walk of Fame" in Los Angeles posiert. Später dann, in unbeschwerten Zeiten, hatten die beiden Geschwister dann einmal gemeinsam im Wohnzimmer der Eltern herumgealbert. Süleyman hatte gesagt: "Wenn du vor mir stirbst, lasse ich auf deinen Grabstein schreiben: 'Ehrlich gestorben und Klugscheißer.'" Seine Schwester Ayşen hatte geantwortet: "Wenn du vor mir stirbst, kriegst du deinen Stern."

Nachdem man solch bewegende Erinnerungen gelesen hat, betritt man schweren Herzens die eigentliche Foto-Ausstellung. Die großformatigen, grobkörnigen Tatortbilder hängen an schwarzen Wänden. Dieser Black Cube ist ein Trauer-Raum.

Jedem Tatort sind drei Fotos gewidmet. Alle Fotos der Ausstellung hängen direkt nebeneinander, ohne jeden Abstand. Diese bewegenden Triptychen laufen wie ein Fries rund um den schwarzen Kubus. Alle Verbrechen erscheinen miteinander verwoben. Ein Mord geht in den anderen über. Man muss hier schon sehr genau hinschauen, um zu erkennen, wo der eine Tatort aufhört und der andere beginnt. Hätten die Ermittler bloß einmal so genau hingeschaut, dann hätte es weniger Opfer gegeben.

Schmeken hat für ihre eindringlichen Aufnahmen ein starkes Weitwinkelobjektiv genutzt, das den Tatort in seinem topographischen Umfeld zeigt. Die abgebildete Realität sieht aus wie ein besonders trostlose Version von Deutschland. Ist sie einerseits auch.

Deutschlands D-Lage

Andererseits ist es aber auch einfach nur jenes Deutschland der Ränder, wo Migrant:Innen mühselig versuchen, sich eine Existenz aufzubauen: Die preisgünstige D-Lage der städtischen Immobilienmärkte. Die lauten Ausfallstraßen mit ihren Handyshops, Gemüsegeschäften, Dönerläden, Schlüsseldiensten, Änderungsschneidereien und Internet-Cafés - all das waren Orte, wo der NSU mordete. Denn die rassistischen Hinrichtungen trafen vor allem Kleinhändler. Die Opfer wurden an eben jenem Ort erschossen, wo sie ihren bescheidenen Platz in der deutschen Gesellschaft gefunden hatten.

Meist zeigt die Fotografin die Tatorte aus Bodenperspektive. Es ist, als hätte die Grausamkeit des Terrors die Künstlerin niedergeworfen. Ganz nah geht die Kameralinse an eben jene Stellen, wo die Mordopfer in ihrem Blut gefunden wurden.

Himmel ist nur wenig zu sehen. Meist nur als Spiegelung in Pfützen oder Fensterscheiben. Zäune, Straßenmarkierungen, Kanten, Geländer, Gitter, Maschendrahtzäune strukturieren die Fotos mit harten Kontrasten. Beton, Stein, Asphalt. Hier und dort sucht sich wilde Gerste ihren Weg durch eine Ritze. Herbstlaub weht vorüber. Regenwasser sickert durch eine Pflasterfuge. Es erinnert an Blut.

Menschen hasten vorbei, wenden den Blick ab, so wie es die Gesellschaft getan hat, als die Terroristen ihre Opfer hinrichteten: Döner-Morde. Im Spiegel einer Bushaltestelle huscht die Silhouette eines Fahrradfahrer vorbei - wie der Geist eines der Täter, der oft mit einem Fahrrad flüchtete. Schmeken zeigt unwirtliche Orte. Hier hellt nichts die Stimmung auf, außer vielleicht einmal der bunte Aufdruck auf einer Einkaufstasche oder ein Regenschirm mit Leopardenmuster.

Das Triptychon, das dem Sprengstoffattentat in Köln gewidmet ist, wird dominiert von zackigen Häuserkanten und spitz zulaufenden Straßenmarkierungen, die bedrohlich auf den Bildbetrachter zeigen. Die Linienführung der Bilder scheint auf die scharfkantigen Ränder der Bombensplitter zu verweisen, die sich in der Pobsteigasse in den Körper einer 19-Jährigen bohrten.

Es geschah am hellichten Tage

Immer, wenn man einen Passanten auf den Bildern sieht, denkt man: Potentieller Zeuge. Dass nachher bloß niemand behauptet, er habe nichts gesehen. Die Fotos unterstreichen: Die Tatorte lagen nicht im Verborgenen. Die rassistischen Morde geschahen am hellichten Tage, mitten unter uns. So wurde der Kiosk-Besitzer Mehmet Kubaşık in den Mittagsstunden an einer viel befahrenen Strasse in Dortmund mit mehreren Kopfschüssen getötet.

Und der Blumenhändler Enver Şimşek wurde an einem stark frequentierten Knotenpunkt von mehreren Autobahnen und einem Gewerbegebiet in Nürnberg erschossen. Als Regina Schmeken diesen Tatort besuchte, fand sie am Straßenrand einen verlassenen Blumenstand vor. Während sie die Umgebung mit ihrer Kamera erkundete erschien ein türkischer Blumenhändler und richtete sich für seinen Verkaufstag ein.

Schmeken fragte ihn, ob er wisse, was an diesem Ort passiert sei. Der Händler bejahte. Schließlich sei er Angestellter des damals ermordeten Enver Şimşek gewesen. Dann ging er an seinen Lieferwagen und holte aus dem Handschuhfach eine laminierte Din-A-4-Seite hervor. Darauf waren die Porträts aller Mordopfer zu sehen. Darüber stand nur ein einziges Wort: "Warum?"

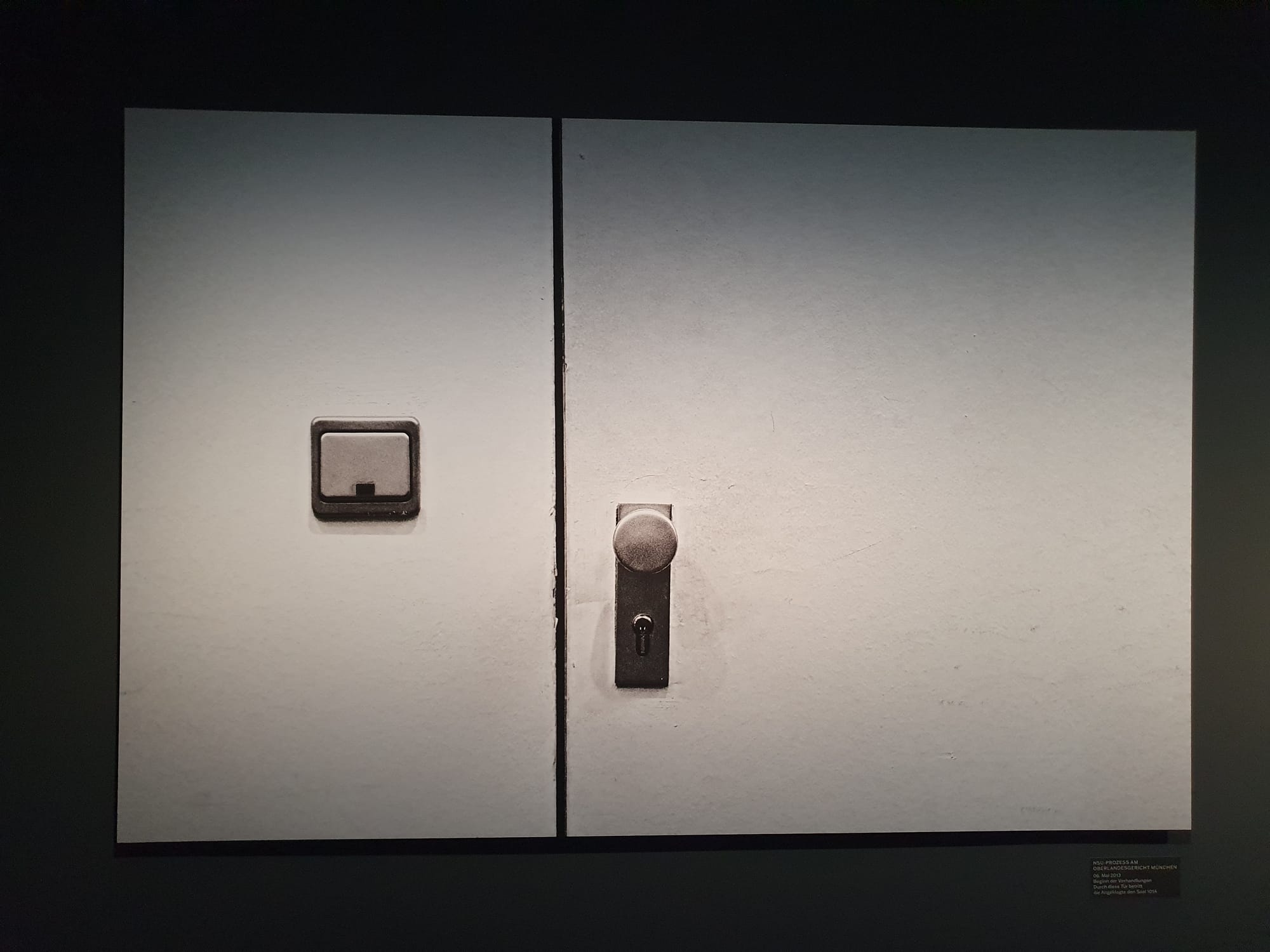

Die Ausstellung ist mit starker Dramaturgie inszeniert. Die zehn Triptychen der Trauer führen auf ein klar komponiertes Schlussbild hin, das als einzige Fotografie der Reihe mit etwas Abstand zu den anderen Aufnahmen hängt. Das Bild ist eine Art Epilog.

Die nüchterne Großaufnahme zeigt nichts als die Tür, durch die Beate Zschäpe während ihres fünf Jahre währenden Prozesses immer wieder den Saal 101A des Münchner Oberlandesgerichtes betrat. Bis sie dann 2017 zu lebenslanger Haft wegen zehnfachen Mordes, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und schwerer Brandstiftung verurteilt wurde.

Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger beschrieb diese Bilder mit den folgenden Worten: "Das Beklemmendste an diesen Fotografien ist, dass auf ihnen weder die Mörder noch die Mordopfer zu sehen sind. An Schmekens Aufnahmen wirkt gerade das Unauffällige, Banale und Gewöhnliche unheimlich."

Völkische Stadtbild-Debatte

Der Ausstellungstitel "Blutiger Boden" verweist nicht nur auf den Fundort der Opfer, die in ihrem eigenen Blut lagen, sondern auch auf die "Blut und Boden"-Ideologie der Nationalsozialisten. Letztere formuliert den rassistischen Wahn eines reinen Volkskörpers auf einem gegebenen Siedlungsgebiet. Auf deutschem Boden, so die wahnhafte Ideologie der Faschisten, sollten nur Menschen mit "deutschem Blut" leben dürfen.

In seiner Doppeldeutigkeit unterstreicht der Titel das Mörderische dieser Ideologie, der auch die Neonazis des NSU anhingen und die sie mit ihren Hinrichtungen umsetzen wollten. Dieser Titel holt Schmekens Bilder direkt ins schmutzige Herz unserer Gegenwart, in der die kranke Ideologie von rassischer Reinheit immer mehr Anhänger findet. Schmekens Titel zeigt: Hier hat nicht etwa eine abseitige, randständige Ideologie gewütet, sondern ein völkischer Irrsinn, der gerade immer stärker die Gedankenwelt der bürgerlichen Mitte erobert. Immer mehr Menschen empören sich über das diverse Stadtbild im Land.

Annette Ramelsberger: "Der NSU ist nicht vorbei"

Regina Schmeken arbeitet seit 1986 als Redaktionsfotografin der "Süddeutschen Zeitung". Es war ihre Kollegin, die hervorragende Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger, die sie zu der Bildserie über die Orte des rechtsextremen Terrors anregte. Denn Ramelsberger begleitete damals "Süddeutschen Zeitung" den NSU-Prozess über seine gesamte Laufzeit hinweg.

Im NDR-Medienmagazin "Zapp" erinnert sich Ramelsberger an diese Erfahrung mit den folgenden Worten: "Der Prozess ist eine Tiefenbohrung in die deutsche Gesellschaft. Der Blick in den Abgrund. So klar und so deutlich wie sie ihn nirgendwo sonst kriegen (...) Es gab eine braune RAF. Und es hat keiner mitbekommen (...) Nach fünf Jahren Prozess kann ich nur sagen: Ich glaube nicht, dass so etwas NICHT noch einmal passiert. Der NSU ist nicht vorbei."

Es sollte unser aller Ansporn sein, alles daranzusetzen, dass diese hellsichtige Gerichtsreporterin Unrecht behält. Diese Ausstellung kann dazu beitragen, denn sie hält die Erinnerung wach. Das ist besonders wichtig in einer Stadt, deren Senat sich leider gegen einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der skandalös fehlerhaften Polizeiermittlungen entschied. Anders als alle anderen Bundesländern, in denen die rechtsextreme Terrorzelle unbehelligt morden konnte.

In Erinnerung

Enver Şimşek, Inhaber eines Blumenhandels (04.12.1961 - 11.09.2000)

Abdurrahim Özüdoğru, Inhaber einer Änderungsschneiderei (21.05.1952 - 13.06.2001)

Süleyman Taşköprü, Inhaber eines Obst- und Gemüsehandels (20.03.1970 - 27.06.2001)

Habil Kılıç, Inhaber eines Obst- und Gemüsehandels (21.09.1963 - 29.08.2001)

Mehmet Turgut, Verkäufer in einem Döner-Kebab-Imbiss (02.05.1979 - 25.02.2004)

İsmail Yaşar, Inhaber eines Döner-Kebab-Imbisses (1955 - 09.06.2005)

Theodoros Boulgarides, Mitinhaber eines Schlüsseldienstes (11.06.1964 - 15.06.2005)

Mehmet Kubaşık, Besitzer eines Kiosks (01.05.1966 - 04.04.2006)

Halit Yozgat, Betreiber eines Internetcafés (1985 - 06.04.2006)

Michèle Kiesewetter, Polizistin (10.10.1984 - 25.04.2007)