Osterwunder: "Jesus-Passion" von Oskar Gottlieb Blarr

Karfreitag. Wenn die halbe Welt an den Tod des Heilands erinnert, kann ich nicht auf dem Sofa sitzen bleiben. Bei großen gesellschaftlichen Ritualen möchte ich immer auch ein bisschen teilhaben an 2000 Jahre Geschichte des Abendlandes. Ich habe dann immer irgendwie Angst, etwas Großes oder Heiliges zu verpassen. Sakral-FOMO.

Also schaue ich im Handy nach, was in Sankt-Michaelis so los ist. Wenn schon Kirche, dann Hauptkirche. Wie zu erwarten war, spielen sie dort irgend etwas mit Jesus. Wohl eine Art Oratorium. Sehr gut. Mit Oratorien kann man nichts falsch machen. Außerdem hört man viel zu wenig Oratorien in seinem Leben. Also raus in die Welt der Dornenkronen und Osterhasen!

Dingsbums-Schnäbel

Natürlich zu Fuß zum Michel, wegen Osterspaziergang. Goethe etc. Aufblühende Natur, schmelzendes Eis, reißende Bäche. Davon ist auf der Grindelallee leider nur wenig zu sehen. Ruhig liegt sie da in all ihrer erhabenen Hässlichkeit. Hier & da ein paar schneeweiße Magnolien, deren Blüten aussehen wie Schnäbel von irgendwelchen Tropenvögeln, deren Name mir gerade nicht einfällt, und ich habe jetzt auch keine Lust nachzugoogeln, so ein Blogeintrag muss in einer Stunde geschrieben sein, wir sind hier schließlich nicht beim Schönschreibwettbewerb.

Im Karoviertel kaufe ich mir in einem Kiosk eine Cola und gleich zwei Schokoriegel, weil die EC-Karte erst ab 10 Euro akzeptiert wird. Ich sage hier jetzt mal nix zu Inflation, denn das wäre inflationär. Der Frühjahrsdom liegt ruhig auf dem Heiliggeistfeld. "Wilde Maus XXL" hat Pause. Wahrscheinlich gibt es irgendeine Senatsverordnung, die besagt, dass der heilige Geist am Karfreitag nicht mit lärmenden Fahrgeschäften gestört werden darf. In Planten und Blomen wieder ein paar Vogelschnabel-Magnolien. Die Eisbahn wird repariert; – es sei denn, Klaus-Michael Kühne baut hier gerade noch eine neue Oper hin.

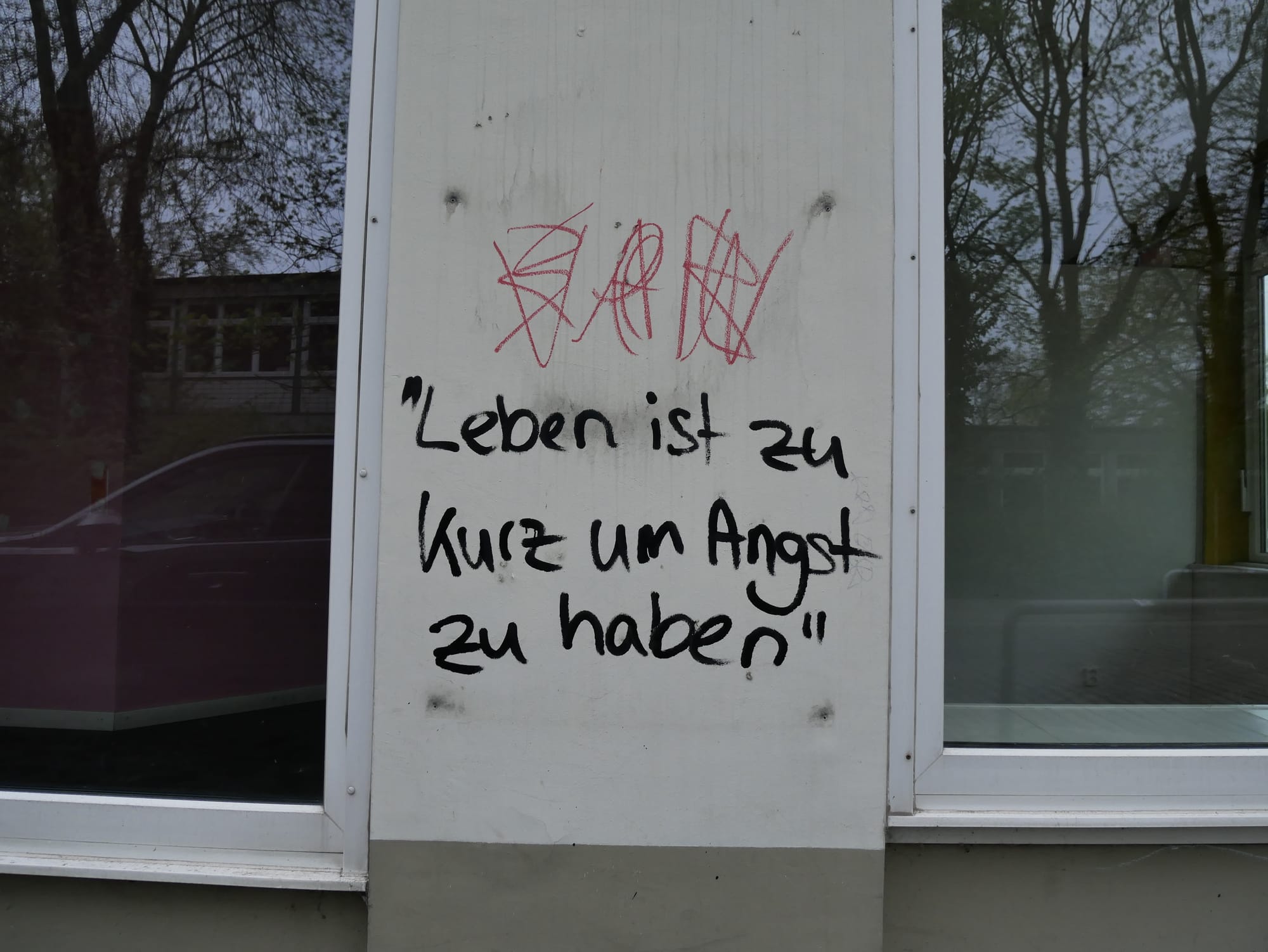

In der Neanderstraße steht ein schöner Graffiti mit österlicher Botschaft an einer Häuserwand, hier bitte Foto einbauen, damit ich mir weitere Beschreibungen sparen kann, merci. Kurzer Blick ins Komponistenviertel, verächtliches Schnauben für dieses absurde Disneyland historischer Rekonstruktion, wobei: Vielleicht ist dieser Beyling-Stift da drüben ja authentisch, der sieht irgendwie richtig alt aus, bitte später nachlesen, weiter im Text.

Auf dem Parkplatz vor Sankt Michaelis treffen schon die Musiker ein. Man erkennt sie daran, dass sie ihren Kontrabass auf dem Beifahrersitz anschnallen. Kleiner Spaß, herrlich, wie sich die Laune bessert, sobald man draußen ist und sich bewegt. Wie amüsant auch, Menschen mit so exquisiten Berufen wie Harfenspieler oder Zimbel-Bediener bei so weltlichen Tätigkeiten wie dem Einparken zuzuschauen.

Kleingeister & Wutbolzen

Im Michel ist angemessen erhabene Oster-Stimmung. Ich streife umher, fotografiere einige Musiker in feinen Kleidern beim Einspielen. Das klingt aber ziemlich dissonant! Na ja, die spielen sich ja auch erst mal nur warm. Eine sehr strenge Aufpasserin vertreibt mich, vielleicht kann sie meine Gedanken lesen und findet sie frevlerisch. Ich spüre, wie die Wut in mir hochkocht. Aber dann erinnere ich mich, dass Ostern ist, und dass der Heiland schließlich auch für Kleingeister wie sie und cholerische und ungerechte Wutbolzen wie mich gestorben ist. Was hat ihn bloß dazu getrieben?

Theologie

Erfüllt von warmer Menschlichkeit setze ich mich neben meine Mitmenschen in die hölzerne Büßerbank und denke darüber nach, ob Gott wohl einen Sinn für blasphemischen Humor hat. Ich beschließe, dass das zweifelsohne der Fall sein muss, denn alles andere wäre ein Zeichen von alberner Kleingeistigkeit. Und wenn Gott existiert, kann er schließlich nicht kleingeistig sein, sonst könnte man ja auch gleich den Wegwart eines Kleingartenvereins anbeten .

Das Einspielen der Musiker auf der Empore über mir verstummt, und die große Kirchenglocke läutet. Ein Herr tritt an ein Mikrophon, spricht ein paar freundliche Begrüßungsworte, sagt, dass wir gleich die "Jesus-Passion" hören werden und dass der Komponist, ein gewisser Oskar Gottlieb Blarr, heute anwesend sei. Er zeigt ins gegenüberliegende Kirchenschiff auf einen sehr großen Hut. Dann bittet er noch, am Ende der Vorstellung nicht zu klatschen, wegen österlicher Stimmung, und schon geht's los.

"Wilde Maus XXL" hat Pause

Immer noch ziemlich dissonant. Spielen sich die Musiker vielleicht noch ein? Doch nach einer Minute bin ich vollkommen gebannt und sage meinem dummen Gedankenkarussell, es soll jetzt bitte einfach mal die Klappe halten, alle Fahrgeschäfte stehen jetzt mal bitte sofort still, "Wilde Maus XXL" hat sofort Pause, denn das, was hier gerade durch die Kirche flutet, ist ganz & gar wunderbar und makellos. Und da man solch eine wunderbare Musik nicht beschreiben kann, ohne in Phrasen und Langeweile abzugleiten, nur so viel: Das alles ist fremd und doch bekannt, harmonisch und doch schief, schön und doch tieftraurig. Es ist so schwer zu fassen wie ein Gott, der seinen eigenen Sohn kreuzigen lässt.

Und was singen diese hervorragenden Sänger:Innen da eigentlich für eine wunderliche Sprache? Ist das ganze Stück etwa auf Dingsbums, wie heißt das noch mal: Aramäisch? Die Musiker schlagen Holzstücke aneinander, Flöten flirren, der Chor streut Zischlaute in seinen Gesang, plötzlich erscheinen Trompeter auf der Empore gegenüber und blasen traurige Melodien. Warum klingt das alles irgendwie so orientalisch? Manchmal treibt alles disharmonisch auseinander, dann wieder scheint diese gewaltige und ungewohnt tönende Klangwoge von der harmonisch geschwungenen Kirche wieder in gefälligere Formen gelenkt zu werden. Mein Sitznachbar will etwas zu seiner Frau tuscheln, doch die sagt nur: "Sei mal still, ich muss mich konzentrieren." Und so geht es allen hier.

Am Ende klatscht niemand. Es gibt nicht einmal diesen einen üblichen Tölpel, der bei der Begrüßung nicht aufgepasst hat und alles mit seinem dummen Lärmen vermasselt. Alle erheben sich andächtig von ihren Bänken und verharren in Stille. Es ist Karfreitag, es ist Ostern, und jeder spürt, was das heißt.

Ergriffen gehe ich durch die Kirche und schaue mir den österlich verhüllten Altar an.

Am Hauptausgang sehe ich eine Menschentraube, die sich um einen sehr großen Hut gruppiert. Ich nähere mich der Ansammlung. Der 91-jährige Komponist Oskar Gottlieb Blarr plaudert gelöst mit Konzertbesuchern und Musikern. Die Sopranistin lobt er für ihr wunderbar getroffenes hohes C. Er behandelt alle gleich, ob Künstler oder Besucher, hat für jeden ein paar muntere Worte oder eine freundliche Anekdote.

Blarr erzählt von der Stadt in Ostpreußen, wo er seine Kindheit verbracht hat. Von der Kirche dort, der Orgel und dem Jesus am Kreuze. Einmal habe jemand auf diesen Jesus gezeigt und gesagt: "Das da ist Euer Freund. Mit dem kann Euch nichts passieren." Am Ende des Zweiten Weltkrieges sind sie dann mit dem Schiff gen Westen geflüchtet. Die Russen hatten Seeminen in der Ostsee verteilt. Wer darüber fuhr, war tot. Und der kleine Blarr erinnerte sich an seinen Freund Jesus, und es passierte ihm nichts.

Der Komponist erzählt von seinen Reisen nach Jerusalem, erinnert sich mit den Umstehenden an gemeinsame Freunde, lobt die Musiker noch einmal für ihre hervorragende Leistung und signiert dann alles, was man ihm reicht: Programmhefte, Partituren oder irgendwelche Zettel. Eine Dame macht auf sich aufmerksam, "Herr Blarr, bitte!" Der Komponist dreht sich freundlich zu ihr um und sagt, das "Herr" solle sie mal schön weglassen, er habe schließlich keine Sklaven.

Dankbar verlasse ich die Kirche. Ich durfte große Kunst hören und einen rundum warmherzigen Künstler erleben. Wann bitte kommt so etwas einmal zusammen?

Zuhause lese ich alles, was ich zu Oskar Gottlieb Blarr und seiner "Jesus-Passion" aus dem Jahre 1985 finden kann. Der zeitgenössische Düsseldorfer Komponist hat das Werk als Gegenstück zu Johann Sebastian Bachs "Matthäuspassion" komponiert. Da Bach sich auf das Matthäusevangelium stützt, ist seiner Passion antijüdisches Gedankengut eingewebt. Denn Matthäus hat in seinem Evangelium eine judenfeindliche Tendenz überliefert, die in einem schrecklichen "Blutfluch" gipfelt: Matthäus berichtet, eine aufgewiegelte jüdische Menge habe vom römischen Prokurator Pontius Pilatus die Kreuzigung Jesu verlangt und dabei gerufen "Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!"

Matthäus macht die Juden insgesamt für den Tod Jesu verantwortlich. Dieser "Blutfluch" aus dem Matthäusevangelium war der Ausgangspunkt für Jahrtausende von Judenhass. Die Ostergeschichte war die Keimzelle des christlichen Antisemitismus. Erst 1962 hat das Zweite Vatikanische Konzil die Abkehr von der Kollektivschuld der Juden am Tod Jesu vollzogen. Oskar Gottlieb Blarr hat nun seine "Jesus-Passion" gegen jede Art von christlichem Antijudaismus gesetzt.

Hörner von Widdern und Antilopen

Dafür ist er nach Jerusalem gereist, um dort den Kulturraum zu studieren, aus dem Jesus hervorgegangen ist. In Jerusalem hörte er die Gesänge von jemenitischen Juden, die sich noch aus der Zeit der babylonischen Gefangenschaft erhalten haben. Er lauschte den klagenden Tönen der Schofar-Hörner, den traditionellen Instrumenten aus den Hörnern von Widdern oder Antilopen, die noch immer so geblasen werden wie in biblischen Zeiten.

Er besuchte ein Museum der "Musik des alten Israel" und studierte all die Instrumente, deren Klang schon das Leben von Jesus erfüllte. Und er besuchte das Pessachfest auf dem Berg Garizim, wo er uralte Klagegesänge hörte, die in ihrer aleatorischen Struktur an die modernen Kompositionstechniken der Neuen Musik erinnern. Schönberg, Berg und Webern hätten nicht anders gesungen als diese Menschen auf dem Berg Garizim. All diese Erfahrungen und dieses musikalische Wissen sind in seine Jesus-Passion eingeflossen. Zudem hat Blarr Elemente aus jemenitischer und samaritanischer Liturgie, aus Gebetsmelodien der syrischen Kirche und aus sephardischen Synagogal-Gottesdiensten in seine Passion eingearbeitet. So entsteht ein wundersames Werk, das jüdische und christliche Kultur, alte und hochmoderne Kompositionstechniken miteinander verschmilzt.

Auch der Text dieser "drei oratorischen Szenen" vereint jüdische und christliche Traditionen. Der größte Teil des Textes stammt aus dem Alten und dem Neuen Testament. Dazu finden sich auch einige Passagen aus dem Talmud. Das Neue Testament zitiert Blarr allerdings nicht in seiner griechischen Ursprungsfassung, sondern in der hebräischen Rekonstruktion durch den evangelischen Theologen und Alttestamentler Franz Delitzsch aus dem Jahre 1885. So unterstreicht Blarr die enge Verwandtschaft zwischen Judentum und Christentum.

In diese klassischen Bibeltexte ist ein bewegendes Gedicht des jüdischen Lyrikers Pinchas Sade montiert, das die Kreuzigung Jesu zum Thema hat. So wird in dieser großartigen "Jesus-Passion" der Tod des Heilands aus der Perspektive eines mitleidenden jüdischen Dichters gezeigt. Gleich im Anschluss an dieses bewegende jüdische Kreuzigungsgedicht setzt Blarr den Text "Requiem" des deutschen Dichters Alfred Kittner, in dem letzterer seine Erinnerungen an seine Zeit im KZ verarbeitet. So wird der Tod des Heilands direkt an jüdische Geschichte und historisches Leid angebunden.

Ich bin überwältigt: Durch reinen Zufall durfte ich ein einmaliges Kunstwerk entdecken, das in Text und Musik für die Versöhnung von Juden und Christen eintritt. Ein Werk, das in Zeiten grassierenden Antisemitismus wichtiger denn je ist. Dieser Karfreitag hat mir eine einzigartige Erfahrung geschenkt. Ein wahres Wunder. So geht Ostern. Danke, Meister Blarr.